DIBÚJAME ESA CHICA

Cuenta Kim –el historietista Joaquim Aubert– que sus dotes de dibujante nunca tuvieron mayor aceptación que en los meses pasados en el servicio militar. Su fama cuartelera le vino a partir del dibujo que hizo de una mujer desnuda. En cuanto sus compañeros lo vieron, le llovieron las solicitaciones. «¿Me puedes dibujar una, pero con los pechos más…?», «¿Y a mí rubia con los muslos más…?», «¿Y una de espaldas con las nalgas más…?». Kim, que es un hombre complaciente, pasó parte de la mili dedicado a la pornografía por encargo. Las decenas de dibujos circulaban por dormitorios y pabellones, poblaban los ensueños masturbatorios de los reclutas, acompañaban aquellas noches de frustración y testosterona y, seguramente, contribuían a hacer llevadera la obligatoria dedicación a la patria.

En el relato de Kim hay denuncia de las miserias sexuales de una época, pero sobre todo, perplejidad ante la acogida de una habilidad a la que él no había dado mucha importancia hasta entonces. Y es que siempre sorprende comprobar los efectos que unos simples trazos provocan en libidos más o menos desbocadas. Para el dibujante, sólo se trata de un conglomerado gráfico, construido a partir de técnicas adquiridas y con las que está familiarizado. Para el espectador es motivo de evocación, desencadenante de la fantasía, objeto fetichizado que remueve el deseo... En momentos así, cuando el impacto de la obra es tan intenso, se evidencia el carácter un tanto mágico de esta forma de representación.

Viñetas mudas de la obra El arte de volar, de Altarriba y Kim. La mujer muestra aquí sus formas fascinantes, labios, senos y glúteos, fetichizados.

La fascinación ante el dibujo manual sigue perviviendo a pesar de los múltiples programas informáticos de generación y tratamiento de imágenes. Todos recordamos aquellos compañeros de clase que ya desde primaria trazaban, con sorprendente facilidad, maravillosas réplicas de la vida. Contemplábamos embobados el ir y venir del lapicero sobre el papel mientras veíamos cómo, línea a línea, surgía, perfectamente identificable, un fragmento del mundo, al menos del mundo tal y como se ofrece a nuestra percepción. Y ya en esos precoces retratos apuntaba la atracción por el sexo. El cuerpo femenino aparece –al menos aparecía– como motivo de representación a edad muy temprana. Porque el dibujo no sólo funciona como copia, sino también como forma de exploración más o menos delirante, elucubración imaginaria más que observación directa. Así varias generaciones de españoles descubrimos los secretos anatómicos de la mujer en acercamientos gráficos curvilíneos, combinación de protuberancias y orificios sólo aproximada y, sin embargo, excitante. El dibujo viene aquí a probar que la libido se nutre más de la fantasía que de la experiencia.

Los principios miméticos de la representación figurada transmiten en casos como éste el hechizo de su capacidad referencial. Dibujar no es nombrar según un código convencional, no es apropiación léxica del mundo, sino imitación de su aspecto, quizá de su esencia, al menos de su consistencia. La palabra reduce la cosa a agrupación fonética, como mucho caligráfica o tipográfica, en cualquier caso signo arbitrario y abstracto. En cierta medida, obedece a una actitud apropiadora, casi depredadora de la diversidad del mundo. Porque no importa el aspecto, la forma, el volumen, el color o la textura del objeto. Tan sólo su reducción verbal. Funcionalmente comunicativo, el lenguaje logra versatilidad e instantaneidad, pero a costa de la pérdida de toda fisicidad. Nombrar sólo es una forma cómoda y artificiosa, locutora o escritural, de poseer.

| |

| En esta imagen de Luis Royo y Altarriba, tomada de El paso del tiempo (Norma, 2001) se opera un "proceso de configuración" de la imagen femenina. | |

Por el contrario, dibujar implica reconocer. Hay reconocimiento por parte del autor que, en lugar de recurrir a la comodidad nominativa, se entrega a la realidad, mejor dicho a sus apariencias, en un intento de transcribirlas bidimensionalmente. En esta operación hay una fuerte implicación personal, de manera que el dibujante deja en cada trazo una parte de su visión, de su capacidad técnica, de su concepción plástica, en definitiva, de eso que llamamos su estilo… Y el receptor, por su parte, también reconoce. Reconoce el objeto sin necesidad de aprendizaje previo de un código. Le basta mirarlo para identificarlo. Porque hay algo del referente en el signo, un sortilegio visual que acaba convocando aquello a lo que se quiere aludir.

El escritor trabaja con unidades de significado previamente establecidas y repertoriadas en esa reserva lingüística que es el diccionario. Sólo tiene que escogerlas con pertinencia y combinarlas con corrección. En ese sentido podríamos considerar su tarea como esencialmente sintáctica. El dibujante, por el contrario, debe amasar y perfilar cada uno de los elementos, estáticos o dinámicos, sobre los que se sustenta su relato. Desde personajes hasta decorados, acción o descripción, todo –o casi todo– obedece a una estrategia básica, pero ya creativa, elaboración original y esforzada a la que llamamos “proceso de configuración”. Dar un aspecto reconocible y expresivo a las formas que componen el espacio figurativo es una tarea que se antoja más bien morfológica.

Sin embargo, por muy perfecta que sea la imitación, la ilusión representativa nunca es completa. Ni el más logrado trampantojo supera la prueba de la realidad. En un dibujo el volumen acaba revelándose consecuencia de la perspectiva, y la solidez matérica producto del hábil combinado de luces y sombras. En último término, la representación, por muy mimética que sea, no puede ser habitada. “Esto no es una pipa”, escribía Magritte debajo de la pintura, detallada con perfección hiperrealista, de una pipa. Y, más allá de la buscada colisión entre palabra e imagen y de la paradoja perceptiva que establece, no deja de tener razón. La pipa pintada por Magritte no huele ni echa humo, no se puede llenar de tabaco, no se enciende ni se apaga, no se puede fumar en ella… De hecho, no es una pipa, sino la representación, en cierta medida la ilusión, de una pipa.

| |  |

| | Esto no es Ceci n`est pas une pipe, de Magritte. |

La denuncia metarrepresentativa siempre ha existido. Encuentra su origen en la propia conciencia autorial, en la evidencia que dibujante o escritor, pintor o cineasta tienen de sus artificios creativos. Pero ha adquirido en estos años posmodernos una dimensión insospechada. Ya no se trata de que el creador sea consciente de sus recursos, sino de que lo diga incesantemente. Es más, desde algunas posiciones críticas se sostiene que el arte sólo puede ser metarrepresentativo. Porque, de lo contrario, funciona como engaño, estrategia de alienación planeada por un mentiroso que pretende pasar por testigo sincero y, más difícil aún, objetivo. Y así, de una manera o de otra, proliferan los mensajes autocríticos que señalan: esto no es la cosa sino el cuadro, la novela, la obra de teatro o la película que, siempre incompleta e imperfectamente, la representan.

Sin embargo, y a pesar de este insistente cuestionamiento, ¿se produce cortocircuito referencial en toda ilusión representativa? La experiencia receptora nos enseña que no existen dos únicas posturas, alienado o lúcido, iluso o consciente. Es más, ante la obra artística solemos situarnos en una actitud mixta y oscilante según las derivas de la representación. No dejamos de saber que lo que tenemos ante los ojos es una ficción o una imitación. Pero si la trama representativa está bien montada, tampoco dejamos de creer, al menos de adherir, a ello. Es un vaivén variable, a menudo inconsciente, que nos hace pasar del mundo real al virtual, del sentimiento, gozoso o doloroso, al desmantelamiento intelectual del artificio, de la identificación con lo representado al distanciamiento crítico.

Los compañeros de mili de Kim –salvo excepción obsesa– sabían que lo que tenían entre las manos no era una mujer. No hablaba como una mujer, no se movía como una mujer, no olía como una mujer, no se podía tocar como una mujer… Sólo era el dibujo de una mujer. Sin embargo, a ellos les servía. Se trataba de un simulacro, de un sucedáneo, en cierta medida de una suplantación, pero resultaba altamente funcional. Provocaba movilización física, alimentaba la calenturienta imaginación del soldado y hasta proporcionaba el perseguido alivio sexual. Eso no era una mujer, pero tampoco un simple montón de líneas lanzadas sobre un papel.

Kim es un excelente dibujante, pero la provocadora sensualidad de sus chicas se debía a la muy favorable predisposición del público. Era su encendido deseo el que otorgaba carnalidad a esas figuras más o menos esquemáticas. El fervor de la recepción garantiza la eficacia de la transmisión, mantiene viva la ilusión representativa, favorece el traslado a la fantasía propuesta por el artista… En ese sentido, la conexión libidinal se convierte en el principal motivador de toda forma de representación, sea gráfica o literaria. Un indicio, aunque sea débil en su origen, puede tener una gran capacidad de evocación si el receptor se halla convenientemente motivado. En ese sentido y en este caso concreto puede que Kim tenga más razón que Magritte.

Habida cuenta de que la representación figurada ha estado mayoritariamente en manos de hombres, no será de extrañar la relevancia que el cuerpo femenino ha tenido, de manera casi constante, a lo largo de la historia. Desde las Venus prehistóricas hasta las chicas de Royo, Crepax, Poulton o Manara, pasando por los desnudos de Botticcelli, Rubens, Courbet o Monet, la tradición es larguísima. Y aunque no está exenta de valores estéticos e incluso de guiños metarrepresentativos, viene cargada de una funcionalidad que no deja de motivarla. Celebración de la fecundidad o complacencia en la sensualidad, acto de exhibición que solicita el correspondiente voyeurismo del espectador, la representación del cuerpo femenino constituye la desvelación esencial. Es descubrimiento de lo oculto al menos en un doble sentido. Porque, por una parte, la de la emisión, enseña lo que la vestimenta tapa, y por otra, la de la recepción, hace patente el deseo que la corrección moral oculta.

Viñetas de un episodio de la serie Sataka, obra de Luis Royo. La heroína juega su papel semidesnuda, con un pecho al aire.

Así pues, nos encontramos ante un tema, más que motivo, de fuerte anclaje antropológico, renuente a una consideración estrictamente icónica. La evocación sexual contamina la percepción y contrarresta la distancia que lo situaría en un disfrute meramente plástico. La estética naufraga en la lujuria. En cierta medida, la representación de una mujer nunca deja de ser una mujer. Al menos para el hombre. El fuerte arraigo del objeto en el sujeto valida su representación por muy esquemática que sea.

El cómic, como medio de representación basado en la imagen, no ha permanecido inmune a la intensidad representativa del cuerpo femenino. Al contrario, desde épocas muy tempranas se introduce en la viñeta aprovechando sus condiciones exhibicionistas. Así, partiendo de los eigth-pagers norteamericanos de los años veinte hasta la actualidad, ha dejado algunas referencias insoslayables para el género erótico. Pichard, Crepax, Varenne, Magnus, Nazario, Rotundo, Serpieri, Tom de Finlandia, Miguel Ángel Martín, Manara, Laura, Liberatore…, entre otros muchos nombres, han alcanzado notoriedad en este campo, que tanto comercial como socialmente ha atravesado por muy distintas etapas.

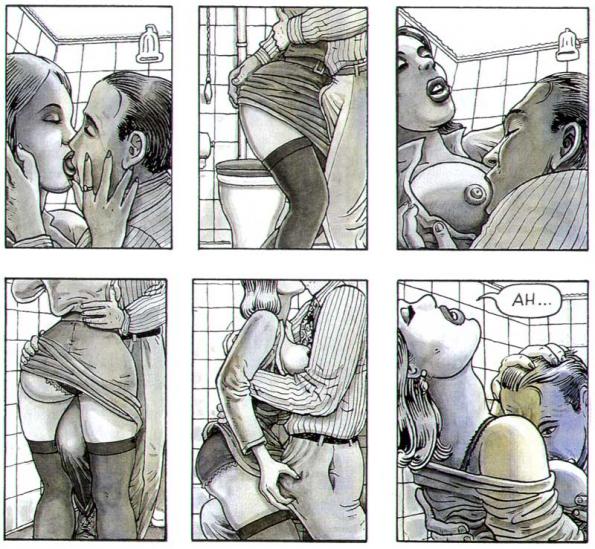

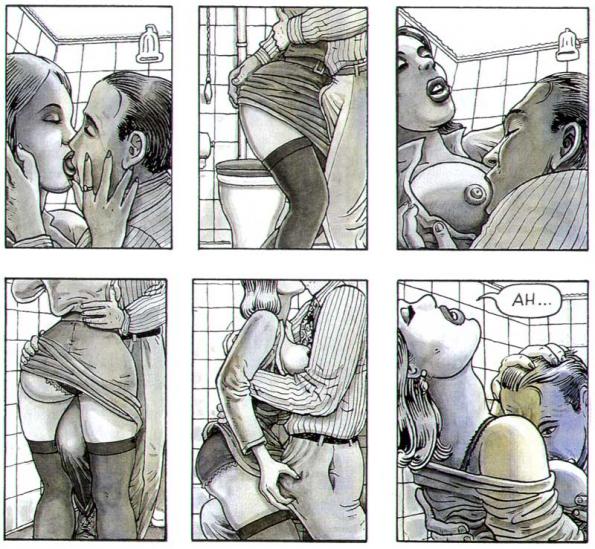

El cómic aporta secuencialidad a la representación del cuerpo femenino. Y lo hace tanto para dar desarrollo temporal de las diversas acciones como para acoger espacialmente la fragmentación anatómica. El proceso configurativo se complace en la perfección física, a menudo en la hipertrofia de los marcadores sexuales. Y sobre todo, busca desarrollos especialmente performantes o libidinosos del acontecimiento esencial, del acto por antonomasia. Pero la retícula viñetal también puede acometer una descomposición, excitantemente organizada, del cuerpo de la mujer. La zona erógena, el detalle lascivamente significante, accede así al primer plano, etapa provisional de un recorrido descriptivo que busca, en último término, la gestión in crescendo del deseo.

El cuerpo de la mujer, la perfeccón señalada, la composición excitantemente organizada. Imagen de la obra Círculus, de Altarriba y Royo.

La viñeta es una ventana con vistas al imaginario, más o menos delirante, del artista y, por extensión, de la comunidad en la que se integra. Cuando, como en este caso, las vistas se hallan comprometidas, a menudo secuestradas, por intereses o valores sociales, el dibujo siempre ofrece un último refugio. Ante los recubrimientos textiles, las prohibiciones morales o las marginaciones sociales, la imagen dibujada ofrece la posibilidad, en buena medida autogestionaria, de la exploración, incluso de la invención, en cualquier caso del destape, de ofrecer a la contemplación íntima lo que la opinión pública con frecuencia condena. Por eso la representación del cuerpo femenino siempre será algo más que un hecho artístico, mostración de lo irresistiblemente atractivo y liberación del prejuicio, infracción e invitación al placer. Y es que, mientras existan vetos y tabúes, mientras exista atracción entre los sexos, el dibujo de una mujer continuará siendo para el hombre el mayor espectáculo del mundo.