DE LA PANTALLA AL CÓMIC: LAS INTELIGENTES SINFONÍAS TONTAS

Recuerdo que la primera vez que visité el impresionante caserón que alberga Anthology Film Archives, de Jonas Mekas, en la calle Lafayette de Manhattan, al contemplar sus naves repletas de miles de rollos de películas, me asaltó una sensación contradictoria de ánimo y ansiedad: allí se luchaba contra las verduras de las eras, contra la transitoriedad y el olvido que son condiciones de nuestra vida y nuestras artes, sabiendo que la batalla está perdida de antemano y no por ello aplicando menos pasión en el empeño. Mekas llevaba desde 1969 recogiendo, catalogando y en algunos casos restaurando el cine mundial de vanguardia; él mismo un pionero y maestro de la experimentación fílmica norteamericana, me reveló que ya no se limitaba a la conservación de películas notables por sus rasgos (y riesgos) innovadores, sino todas aquellas independientes, incluyendo amateurs, que eludían las vías comerciales y no serían objeto de las filmotecas ordinarias. Era la primera vez que se me permitía ver las tripas de una institución semejante; conocía algunas de las grandes bibliotecas occidentales que almacenan y cuidan el patrimonio bibliográfico de nuestra cultura, pero mi admiración por la labor de Mekas y otros cinéfilos similares aumentaba al no ignorar las dificultades que entraña el cuidado del frágil material cinematográfico. El amor al cine de gentes como él o el gran Henri Langlois ha sido decisivo para nuestro disfrute de obras maestras o rarezas que se creyeron perdidas. Hoy no ponemos en duda que valga la pena invertir en la recuperación de las persecuciones de los Kesystone Cops o las fantasías de nuestro Segundo de Chomón, y qué aficionado no agradece a la Film Foundation de Martin Scorsese el tener a nuestro alcance en perfectas condiciones Carta de una desconocida, de Ophüls, la Trilogía de Apu, de Satyajit Ray, o América, América, de Kazan, por citar solo tres títulos.

Aunque nacieron casi al mismo tiempo que el cine, los cómics han tardado mucho más en dejar de ser despreciados como un producto de baja estofa para consumo infantil. Es cierto que ya en 1924 el crítico literario Gilbert Seldes, en su profético ensayo The Seven Lively Arts, reivindicaba la potencia crítica, belleza e ingenio de los mejores cómics de su época, y es una lástima que para la mayoría se tratara del esnobismo del hombre que defendió Ulises de Joyce ante la pacata sociedad de su país. Aparte de coleccionistas privados, a los que en general motiva la nostalgia, hasta recientemente no existían organismos que aspiraran a rescatar, revisar sin prejuicios y reeditar la parte más valiosa del enorme caudal de viñetas publicadas en la ya larga historia del medio. Hoy los cómics han llegado a la universidad, han dado lugar a tesis doctorales y se reconocen como una forma narrativa singular e independiente del cine y de la literatura. Adentrarse en la historia detallada —y no los tópicos consabidos— de los cómics es, sin embargo, mucho más arduo que estudiar la evolución de la lírica provenzal o la comparación estilística entre el Fritz Lang germano y el de Hollywood, porque ¿cómo acceder a las historietas de prensa de principios del siglo XX o a tantas series adoradas en su tiempo pero hundidas en el polvo de las hemerotecas? Pues bien, desde hace unos veinticinco años ha surgido en Estados Unidos —a los cómics de prensa norteamericanos nos estamos refiriendo desde el principio— un intenso interés editorial por ir cubriendo territorios vacíos en la evolución de los cómics, obras ignoradas o conocidas solo por especialistas, muchas de ellas esenciales para la comprensión del fenómeno en general, incluida la vertiente europea. Kitchen Sink, Fantagraphics, Classic Comic Press, Flying Buttress, Manuscript Press, con la revista Comics Revue de Rick Norwood, por mencionar unas cuantas importantes, sin olvidar el impecable rescate del Gasoline Alley (con el título Walt & Skeezix) de la década de los veinte del siglo pasado que realizó Chris Ware para la casa canadiense Drawn & Quarterly, han ido llenando huecos imprescindibles para la correcta apreciación (y placer) de series que a menudo solo sobrevivían en la memoria de viejos lectores. Ahora bien, ningún proyecto de recuperación de historietas es comparable a la labor de IDW Publishing, de San Diego, en su división The Library of American Comics. A las versiones definitivas de personajes que se han reimpreso en docenas de ediciones, a menudo infieles, amputadas o en formatos que traicionaban su estructura, como Little Orphan Annie, Dick Tracy o Rip Kirby, entre otros, IDW ha añadido, salvándolas de la nada, unas cuantas joyas de las que pocos tenían noticia: la sorprendentemente despiadada The Bungle Family, de Harry T. Tuthill, o Bean Baron, oscurecida por el reconocimiento universal del gato más ilustre de la ficción, Krazy Kat, del mismo creador, Herriman, y cuántos aficionados han leído acerca de la conmoción nacional por la muerte de Mary Gold, una heroína circunstancial de The Gumps, pero hasta ahora quién había tenido la oportunidad de seguir directamente, y no por alusiones históricas, el melodrama que Sidney Smith desarrolló a lo largo de 1929.

Estas líneas prestan atención a uno de sus últimos rescates: entre 2016 y 2019 IDW ha ido publicando cuatro volúmenes que completan los doce años de aparición de Silly Symphonies, firmadas por Walt Disney, en los suplementos dominicales norteamericanos. Hay que matizar el título, pero de momento señalemos el exquisito esmero en la reproducción —a partir de originales conservados en los archivos Disney—, los ensayos introductorios de cada tomo y de cada sección y el atractivo del excelente diseño de los libros. Silly Symphonies fue el título genérico de 75 cortos de animación que Disney produjo —y dirigió en cuatro ocasiones, en los inicios de la serie— entre 1929 y 1939. Se filmaron en blanco y negro hasta la explosión del color en Flowers and trees, de 1932, y sin duda constituyen asombrosos éxitos pioneros del cine sonoro al ajustar sonido e imagen, de hecho cada una de las entregas suponía un campo de investigación de las posibilidades de la música para el arte fílmico. En España se las llamó, en traducción literal, Sinfonías tontas, y tuvieron admiradores de fuste, como el escritor Benjamín Jarnés (aviso al lector: todas ellas pueden encontrarse en youtube). De Disney sabemos que el aire paternal y de amable bonhomía que se desprendía de sus presentaciones televisivas poco tenía que ver con su carácter auténtico de reaccionario virulento, tacaño en lo material e intelectual (todos sus productos llevaban únicamente su firma y pasó mucho tiempo hasta que se dio crédito a los brillantes artistas que trabajaban en la compañía) y patrón feroz, contrario a los sindicatos y al derecho a la huelga de sus trabajadores. Pero no se le puede negar el talento para descubrir y contratar talentos, el mérito de haberse lanzado a la aventura de estrenar uno de los primeros largometrajes de animación —Blancanieves, en 1937– y su apertura al experimentalismo técnico y formal, desde las pioneras combinaciones de imagen real y dibujo hasta el surrealismo de la borrachera de Dumbo, por citar un ejemplo entre varios. El impulso empresarial de Disney era asimismo considerable: de su personaje fetiche, Mickey Mouse, exprimió todas las posibilidades de marketing, incluyendo naturalmente su paso a los cómics. Una tira diaria se inició en la prensa en 1930, y dos años más tarde se incorporó la plancha dominical, ambas de popularidad inmediata gracias al magnífico arte gráfico y narrativo de Floyd Gottfredson. Debido al gran tamaño de las páginas de periódico, muchas series venían acompañadas de lo que en el lenguaje del medio se conoce como toppers, personajes dibujados por el mismo responsable del principal, que ocupaban una tercera parte de la plancha, la superior, y que en algunos casos obtuvieron un seguimiento fiel. Disney decidió que la topper de Mickey fuera la versión en cómic de las Sinfonías tontas del cine, no exactamente una (imposible) traducción literal de las secuencias en viñetas, sino su espíritu, por así decir. Ahora bien, ¿cómo ilustrar la música, elemento básico de cada corto? Al equipo inicial de guionistas, en particular a Earl Duvall, que dibujaría también algunos episodios antes de pasar la alternativa al sobresaliente Al Taliaferro, se le ocurrió que el verso establecería cierta correspondencia con las notas musicales, de manera que tanto los globos de diálogo como los textos de apoyo, o de resumen de capítulos anteriores, venían rimados con simples aleluyas y también cuartetos y algún terceto de métrica diversa y siempre muy rítmica para gratificar el oído infantil. Durante los primeros veintiséis meses de su andadura, desde enero de 1932 a marzo de 1934, la serie siguió con algún suspense las aventuras de su protagonista, Bucky Bug, un insecto al que vemos nacer, recibir su nombre por votación de los lectores y adentrarse por el peligroso mundo. Aparte de un par de moralejas prescindibles, su vagabundeo lo conducirá a situaciones terroríficas, absurdas, bélicas —una guerra entre insectos de tierra e insectos voladores— y sentimentales, no en vano la inspiración de la historieta procede del corto Insectos enamorados (Bugs in Love, 1932), aunque bebe fragmentariamente de otras Sinfonías cinematográficas. Bucky y su novia, June —bueno, esposa; la obsesión matrimonial de los estadounidenses abrumó hasta estos cómics infantiles—, se despiden de la prensa pero seguirán sus peripecias versificadas en el comic book Walt Disney’s Comics and Stories, cuyas historietas publicará la revista española Dumbo; en ella se dará a conocer entre nosotros a Bucky Bug con el nombre, poco afortunado, de Mariquito López, y una traducción que respetará la fidelidad al verso, un detalle que al niño que fue quien firma estas líneas le divertía sin sorprenderlo.

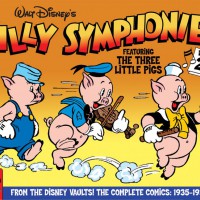

Cinco historias más, independientes entre sí, completan el primer volumen de la colección, el más interesante, que abarca de 1932 a 1935. Todas se basan en el anecdotario de los cortometrajes, con variantes significativas: desenlaces distintos, personajes secundarios pasan a protagonistas y surgen algunos inexistentes en la versión fílmica. La rima no desaparece, lo que debió influir en que V. T. Hamlin, creador del primer héroe prehistórico del cómic, Alley Oop, dispusiera que el amigo inseparable de Oop, el patilludo Foozy, se expresara siempre en pareados, una peculiaridad que no tenía más justificación que su propia extravagancia. Aunque las Sinfonías tontas dejan de producirse para la gran pantalla en 1939, el nombre sobrevive en la cabecera de las sucesivas historias que preceden la página de Mickey los domingos. El verso desaparece y poco a poco el equipo Disney aprovecha esa sección como zona de prueba de las posibilidades futuras de determinados personajes de la casa y refuerzo de sus proyectos ambiciosos. Así, en el segundo volumen de IDW (1935-1939) nos encontramos la historieta Blancanieves, que reproduce con exacta minuciosidad los dibujos de la pantalla, y esta vez sin desviaciones en un guión que sigue escrupulosamente secuencia a secuencia el de la película. Cuyo estreno se retrasó y el cómic perdió su carácter de soporte promocional, paralelo a las semanas que los enanitos se mantuvieran en cartelera, funcionando en todo caso como un tráiler mudo de lo que los espectadores admirarían más tarde en la pantalla (ocurrió lo mismo con la versión en papel de Pinocho, en el volumen siguiente, pues la obsesión perfeccionista del mínimo detalle impidió que la película estuviera lista en la fecha programada). Una buena parte del contenido del segundo tomo se ciñe a la exploración del humor que se podía extraer del Pato Donald, que había aparecido en The Wise Little Hen (1934) con un físico muy distinto al que lo haría inconfundible, aunque mostraba ya ciertos rasgos de egoísmo, torpeza y palabrería que se irían dulcificando con los años y lo caracterizarían en sus inicios. Lo curioso es que Donald ocupa el topper de Mickey en una sucesión de historietas sin continuidad entre ellas, en busca del gag final, y sorprendentemente mudas. Los que en Estados Unidos denominan pantomime comics, o sea, cómics sin palabras, se acogen a una larga tradición que se retrotrae a 1900 con Happy Hooligan, de Opper, que obtendrá voz tiempo después. Por eso sorprende que en el prólogo al tercer volumen de Silly Symphonies (por otra parte, informativo y riguroso), sus autores, Kaufman y Gerstein, escojan como posible inspiración de ese silencio a Napoleon and Uncle Elby (1932), de Clifforf McBride, o Spooky (1938), de Bill Holman (1938), cuando El Reyecito (The Little King), de 1930, en The New Yorker, o Henry (1932) eran personajes más conspicuos y recordados en su mudez. Sea como fuere, y a pesar de que el pato carecía de momento de la ronca locuacidad que en el cine le debemos a Clarence Nash, se le consideró con suficiente potencial para concederle su propia strip diaria (1937) y página dominical (1939) —también en vías de recopilación actual en IDW— y desapareció para siempre de las Sinfonías. Que poco debían ya a sus orígenes. El último corto con ese nombre —El patito feo (The Ugly Duckling)— se estrena en 1939, y ese mismo año se reproduce en cómic de forma más breve de lo habitual, cuatro entregas, y con ciertas señales de cansancio. Pero todavía en el tomo segundo de la colección hay una versión excelente de la que, para quien esto redacta, es la obra de la serie que mejor ha resistido al tiempo, Los tres cerditos (Three Little Pigs, 1933), una metáfora con moraleja asumible de la Gran Depresión.

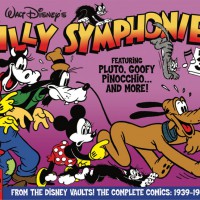

La experiencia de Donald se repite con Pluto, Pluto the Pup, cuarenta y ocho planchas que se recogen en el tercer volumen (1939-1942), autoconclusivas, interrumpidas por El patito feo y luego por Pinocho, y en su mayoría sin globos, aparte de unos pocos de los dueños del cachorro —nunca queda claro si Pluto pertenece a Daisy, Clarabelle o a otro perro, este antropomórfico, Goofy—, pero el éxito de Donald no acompañó a Pluto, al que no se le concedió serie propia y permaneció como personaje secundario y único animal verdadero en un mundo de animales humanizados. Al Taliaferro, que había dibujado todas esas historietas, se retira definitivamente de las Sinfonías para dedicarse hasta su muerte (1969) al Pato Donald. Ocupa la topper desde noviembre de 1940 el gentil indio Little Hiawatha; la película se había estrenado en 1938 (basada muy libremente en el popular poema épico de Longfellow The song of Hiawatha, de 1855), y de ella solo adopta el cómic al personaje epónimo y la niñita Minnehaha. Tampoco conseguirá el personaje serie propia, pero sí pasará a los comic books de Disney, donde tendrá una vida larga y más bien olvidadiza de sus orígenes, pues el nativo americano precolombino pasará a moverse en la época contemporánea. Si las historietas del pequeño iroqués poco tienen que ver con las Sinfonías del celuloide, las que completan el cuarto volumen (1942-1945) se acogen a la ya tradicional denominación solo por desarrollarse en el mismo espacio encima de Mickey, y de hecho muchos periódicos de la época prescindieron de ellas en su decadencia. La adaptación de Bambi, de nuevo un paralelismo promocional con el estreno de la película en 1942, es el plato fuerte del libro que, desde octubre del 42 hasta octubre del 45, presenta nuevos protagonistas que surgen de las películas musicales, combinación de dibujos con imágenes reales, Saludos amigos (1942) y Los tres caballeros (The Three Caballeros, 1944): el loro brasileño José Carioca, en primer lugar, y después el gallo mexicano Panchito Pistoles. Esos dos títulos respondían al viaje por América Latina que emprendieron Disney y unos cuantos miembros de su equipo como colaboración con la Política de buenos vecinos (Good Neighbor Policy); se trataba de establecer lazos de unión con países que simpatizaban con las potencias del Eje, Argentina y Brasil entre ellas. Los tres caballeros, el mayor éxito, reunió a Donald con Carioca y Panchito en un tour turístico no exento de situaciones cómicas y sobre todo de canciones (baste recordar el bolero de Agustín Lara “Solamente una vez” o la samba “Bahía”). En las historietas se prescindió de Donald, que ya era la estrella de su propia strip, y entre el loro y el pendenciero gallo se repartieron los gags de escasa altura que anunciaban el final de lo que había tenido más relevancia que un simple relleno para el héroe del estudio, el ratón Mickey. Tres aspectos destacaremos: en esta última etapa las Sinfonías tuvieron ya poca visibilidad en su día y hasta la fecha jamás se habían reimpreso; el entintado corrió a cargo de Dick Moores, que el aficionado recordará como el continuador de Frank King en Gasoline Alley durante décadas; y la prudencia forzó a IDW a incluir una nota del editor en la que se rendía obediencia a la corrección política rampante, excusando que, por fidelidad a los originales, no se habían alterado estas historietas, aparentemente inocentes, que se permitían hacer humor de los cigarrillos, el alcohol, la violencia y los estereotipos raciales.

Por si no ha quedado claro, perfección es el sustantivo que mejor define la edición de Silly Symphonies. Confiemos en que cualquier crisis devastadora no lo impida y que IDW Publishing continúe su labor. Podremos defender la idea de que también los cómics americanos han encontrado el equivalente a las grandes filmotecas que evocábamos en las palabras liminares de estas páginas.