HISTORIA DE UN PÁNICO COLECTIVO:

LA CAMPAÑA ANTICÓMIC ESTADOUNIDENSE

Consideradas durante décadas como lecturas inanes, dirigidas exclusivamente a un público infantil y poco exigente, las historietas han sufrido una larga travesía por el desierto hasta obtener el reconocimiento que les corresponde como medio artístico. Este nuevo estatus se refleja en la proliferación de estudios que se le dedican en la actualidad. De ser patrimonio de fanzines, los cómics han pasado a ser objeto de enjundiosas investigaciones por parte de críticos de arte, historiadores, literatos, periodistas, bibliotecarios y profesores universitarios. Si antaño llamaba la atención que eruditos como Umberto Eco dedicasen su tiempo a los cómics, a día de hoy no resulta en absoluto excepcional, aunque todavía haya quien repute estas investigaciones como una actividad intelectual frívola.

Dentro de esta vorágine de estudios dedicados a géneros, editoriales, personajes y autores, merece la pena destacar aquellos que se ocupan del origen y evolución de los cómics. Tal acercamiento no solo ha contribuido a convertirlos en un objeto digno de estudio, sino también a consolidar su estatus de medio artístico. No obstante, cualquier historia sobre una manifestación artística que se precie resultaría incompleta si, aparte de estudiar a los artistas y sus obras, no indagase sobre el contexto en el que aquellos y estas se forjaron. Y en ese relato tampoco pueden omitirse las dificultades a las que ese medio artístico se enfrentó para consolidarse. Por desgracia, el Index Librorum Prohibitorum del Concilio de Trento forma parte de la historia de la literatura, del mismo modo que el Hays Code se encuentra indisolublemente ligado al devenir del cine.

La historia de los cómics no representa una excepción. Resulta imposible entender la evolución de ese medio prescindiendo de las campañas anticómic que se propagaron entre finales de los años treinta y mediados de los setenta del siglo pasado. Unas campañas que condicionaron el contenido de las historietas, ahuyentaron a artistas, segaron carreras profesionales y contribuyeron al ocaso de algunas de las más importantes editoriales de cómics, obligando a que solo sobrevivieran aquellas que mejor pudieron adaptarse a la nueva tesitura.

En los últimos años, el estudio de esas cruzadas anticómic ha despertado el interés de los investigadores, dando lugar a excelentes monografías. El único tratamiento comparado del tema se debió a la inteligente iniciativa del profesor de la Universidad de Temple y director de la International Journal of Comic Art, John A. Lent ( Pulp Demons: International Dimensions of Postwar Anti-comics Campaign ). En los demás casos, se trata de obras que han circunscrito su análisis a un solo país: así, en Francia resalta entre todas la obra de Tierry Crépin (Haro sur le gangster! La moralisation de la presse enfantine); en el Reino Unido, sin duda el libro más destacado es el de Martin Barker ( A Haunt of Fears: the Strange History of the British Horror Comics Campaign ), en tanto que en Italia sobresale el trabajo de Juri Meda ( Stelle e strips. La stampa a fumetti italiana tra americanismo e antiamericanismo ), con permiso del libro de Fabio Gaducci, Leonardo Cori y Sergio Lama para la etapa fascista ( Eccetto Topolino. Lo scontro culturale tra Fascismo e Fumetti).

Pero, sin lugar a dudas, Estados Unidos es el país en el que este tema ha concitado una mayor atención, arrojando como resultado un considerable número de estudios de gran interés. Algunos de ellos tratan del fenómeno censor en general, como el espléndido libro de James Gilbert ( A Cycle of Outrage. America’s Reaction to the Juvenile Delinquent in the 1950s ); otros, sin embargo, lo incardinan dentro de la historia general de los cómics, como sucede con las sugerentes obras de Gerard Jones (Men of Tomorrow. Geeks, Gangsters and the Birth of the Comic Book) y Jean-Paul Gabillet (Of Comics and Men. A Cultural History of American Comic Books); en fin, un tercer grupo de obras —sin duda minoritario— centra su estudio en la campaña anticómic, como sucede con el imprescindible texto de Amy Kiste Nyberg ( Seal of Approval. The History of the Comics Code). En este último segmento podríamos incluir precisamente el libro de David Hajdu. Al menos en apariencia, como veremos.

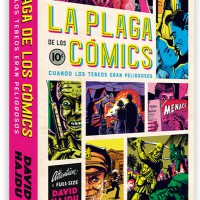

Crítico musical para The Nation y The New Republic y profesor de periodismo en la neoyorquina Universidad de Columbia, Hajdu ha dedicado buena parte de su producción a biografías de intérpretes musicales y a la contextualización cultural de la música del siglo XX. Pero no todo en este autor es devoción por el arte de Euterpe: en 2008 publicó un seminal estudio sobre la campaña anticómic que resultó finalista de los Premios Eisner: The Ten-Cent Plague. The Great Comic-Book Scare and How It Changed America. Diez años más tarde, tenemos la fortuna de verlo traducido al castellano por Es Pop Ediciones.

He de decir que siempre he tenido debilidad por esta obra que, a mi juicio, es la más brillante de cuantas se han escrito sobre la campaña anticómic estadounidense. Si la monografía de Nyberg cuenta a su favor con su magnífica sistematización, reuniendo en un libro breve lo más significativo del origen del Comic Code Authority, la obra de Hajdu aporta otros alicientes adicionales. El primero es que, en realidad, se trata de un estudio que realmente no encaja en ninguna de las categorías antes señaladas. No es solo un estudio de la campaña anticómic, pero tampoco se trata —como es más habitual— de una historia del cómic que incluye referencias a la cruzada anticómic. Justo al contrario: centrándose en la campaña anticómic, articula una brillante panorámica de la historia de los cómics estadounidenses desde sus orígenes hasta 1955.

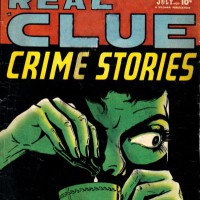

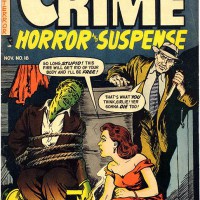

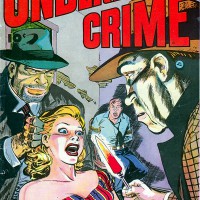

Formalmente, el libro de Hajdu es impecable. Está escrito con un estilo ágil y esmerado que convierte su lectura en una auténtica delicia. En este sentido, no puede más que encomiarse la labor de traducción realizada por José María Méndez para la edición en castellano, que respeta de forma exquisita el original. La estructura del libro resulta igualmente magnífica, ya que combina sabiamente el discurso cronológico de la campaña con la evolución que en paralelo sufrieron los cómics, atravesando diversas etapas y privilegiando distintos géneros: humorístico, superhéroes, detectivesco, romance, terror y satírico. Con maestría, Hajdu demuestra cómo la campaña repercutió en los cómics, del mismo modo que ella misma fue modulando su intensidad y su discurso a medida que las historietas mudaban sus contenidos.

Para trazar esta doble historia —de la campaña anticómic y de los cómics que la sufrieron—, el autor ha manejado una vasta documentación que proporciona a sus pesquisas una extraordinaria solidez. Aparte de los abundantes libros, panfletos y opúsculos de la época, ha echado mano de audiciones de radio y programas televisivos y ha consultado una gran cantidad de diarios de la época, fuente inagotable de datos. Pero a todo ello añade una fuente adicional que convierte el libro en una auténtica joya: entrevistas a los protagonistas de ambos bandos de la campaña anticómic; aquellos que la fomentaron y quienes fueron sus víctimas. A diferencia de otros libros que, con cierta inmadurez, se limitan a transcribir las entrevistas a modo de apéndice o (lo que es mucho peor) a incorporarlas como capítulos rompiendo la unidad del discurso de la monografía, Hajdu dosifica de forma brillante las conversaciones. Las intercala en la narración, dándole vida y personalidad propia a la historia, llenándola de anécdotas y detalles, opiniones y sensaciones, siempre magníficamente escogidas. Aunque solo fuera por este aspecto, la obra ya merece figurar en la estantería de cualquier aficionado al cómic.

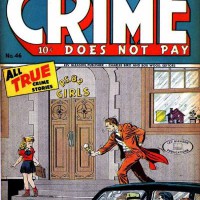

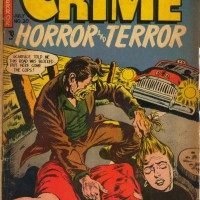

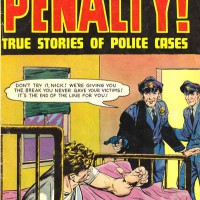

Pero la obra de Hajdu no es solo entretenida y bien documentada, sino también reflexiva y profunda en sus conclusiones. Demuestra cómo las críticas a los cómics se fueron adaptando a los cambiantes contenidos que sufrían para atraer al público. Los superhéroes fueron cuestionados por su porte supuestamente fascista (ignorando de forma torticera que Superman había sido concebido por dos jóvenes judíos, y que otro tanto sucedía con el Capitán América, cuya némesis era nada menos que Hitler); los crime comics, por representar “escuelas de crimen” que fomentaban la delincuencia juvenil; los cómics románticos, por proporcionar una imagen libertina del sexo; las historias de terror, por causar desazón en las frágiles psiques de los niños (a pesar de que los principales consumidores del género eran adolescentes), y, en fin, los cómics satíricos (surgidos a partir de Mad), por su carácter irrespetuoso. Y, con independencia del género concreto, se cuestionaba que todos tuviesen en común altas dosis de violencia e insinuantes imágenes eróticas, cuya máxima manifestación fueron los headlight comic books. De ahí que las críticas de sesgo moral tuviesen un peso muy significativo en la campaña: se decía que la lectura de cómics incentivaba el sexo prematuro entre los jóvenes, proporcionaba una imagen erotizada de la mujer y sembraba entre los adolescentes y niños “perversiones” como la homosexualidad (supuestamente representada por la relación entre Batman y Robin), el bondage (con Wonder Woman como principal exponente) y el sadismo.

Hajdu concluye que, si la campaña anticómic se fue adaptando a los cómics, variando sus críticas a medida que se modificaban los contenidos, ello se debió a su trasfondo puramente elitista y cultural. Lo que desagradaba era la presencia de un medio de ocio considerado de segunda fila que estaba desplazando a la “buena literatura”. Al final, todo se reducía a una “cuestión de gustos”: desagradaban las nuevas preferencias lectoras de los jóvenes, del mismo modo que los padres repudiaban también sus gustos musicales (jazz y rock) o su indumentaria (de los zoot suits hasta la imitación de Marlon Brando en The Wild One). Desde esta perspectiva, la campaña anticómic tendría un claro componente reaccionario y de conflicto generacional. De ahí que, fuera cual fuera el contenido de los cómics, siempre encontraban en su contra a los líderes de la campaña anticómic.

Esta idea que guía el estudio de Hajdu procede, no lo olvidemos, de quien es un espléndido conocedor del impacto de la cultura musical en el siglo XX. No resulta casual que haya encontrado ese elemento común entre música y cómics, unidos ambos por el recelo que despertaban entre unos adultos que estaban presenciando cómo la distancia que los separaba de sus hijos era (en apariencia) más pronunciada que la que a ellos mismos les había distanciado de sus respectivos progenitores. Aunque se tratase, en realidad, de una visión distorsionada: no en balde a finales del siglo XIX las dime novels habían sufrido el mismo acoso (Anthony Comstock podría reputarse como el Fredric Wertham decimonónico), y otro tanto había sucedido con los pulp magazines a principios de siglo XX.

Pero la acertada conclusión a la que llega Hajdu resulta especialmente interesante desde otro punto de vista, a saber, el de las conexiones entre la campaña anticómic y el macartismo. En efecto, ambas cruzadas coincidieron en el tiempo y sometieron a escrutinio por igual a medios artísticos (cine, literatura y cómics) empleando sendas comisiones parlamentarias (el Comité de Actividades Antiamericanas y el Subcomité del Senado para el Estudio de la Delincuencia Juvenil, respectivamente) instrumentalizadas como trampolín político para sus promotores (Joseph McCarthy y Estes Kefauver). Es fácil, pues, trazar entre ambos movimientos censores un paralelismo que, con gran lucidez, Hajdu desmonta. Ciertamente, las dos pesquisas se aprovecharon de una histeria colectiva que ellas mismas fomentaron (el comunismo y la delincuencia juvenil), pero resultan muy distintas en su fundamento: el macartismo tuvo un carácter político y de sesgo antielitista; se trataba de una reacción de grupos “populares” frente a elites intelectuales y artísticas de talante progresista. Sin embargo, la campaña anticómic, aunque fue utilizada políticamente (por el propio Kefauver, pero también por gobernadores, fiscales y jueces que la trajeron a colación en sus campañas electorales), careció de ese cariz político, y representó la reacción de una elite intelectual contra una forma de ocio popular. Buena prueba de ello fue el hecho de que la campaña comenzase con un artículo del escritor Sterling North para Chicago Daily News (8 de mayo de 1940), en el que les acusaba no solo de un contenido nefasto, sino también de estar «mal dibujados, mal escritos y mal impresos». Se trataba, pues, de una crítica elitista que supuso un elemento siempre presente que condenó a los cómics por su forma y no solo por su contenido.

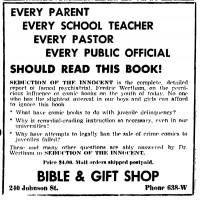

Aunque al final la campaña anticómic supusiera un conflicto generacional y estético, no puede desconocerse la realidad en la que se sustentaba. El propio Hajdu menciona a lo largo de su obra que los contenidos de muchos cómics de los años cuarenta y cincuenta resultaban manifiestamente inapropiados para menores de edad. En este sentido, ha de reconocerse que parte de la crítica a los cómics tenía fundamento, porque algunos de ellos resultaban inapropiados para niños. Pero en ningún momento pareció apreciarse la posibilidad de adoptar una medida proporcionada que a la vez garantizaría la libertad de expresión (renunciando a la censura) y protegería a la infancia (limitando su acceso a lecturas inadecuadas): la implantación de una clasificación por edades. Las posturas de detractores y partidarios de los cómics se hallaban demasiado radicalizadas para llegar a tal solución. En su lugar, el psiquiatra Fredric Wertham (la figura más emblemática de la campaña anticómic) metía en un mismo saco a todos los cómics (todos ellos eran crime comics por su contenido violento y por incluir representaciones de conductas delictivas) y pedía a las autoridades que prohibiesen su venta a menores de dieciséis años. En el extremo contrario, Bill Gaines, editor de EC y objetivo más inmediato de la campaña y del Comic Code Authority al que daría lugar en 1954, consideraba que los gustos de los menores tenían que respetarse como se haría con los de cualquier adulto.

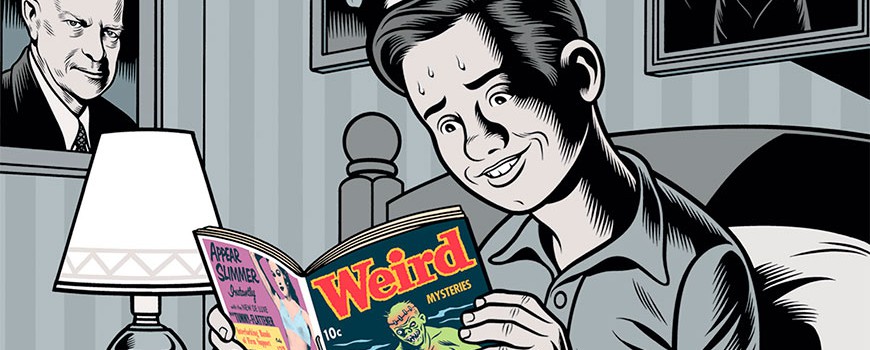

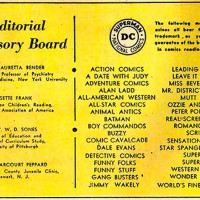

La plaga de los cómics es, en todos los sentidos, un texto sobresaliente. Por ello, se agradece que la edición española a cargo de Es Pop Ediciones se encuentre a la altura del texto y que, de hecho, supere al original en todos los sentidos. La edición estadounidense (Picador, Nueva York, 2008) vio la luz en un modesto formato de bolsillo, impreso en papel de escasa calidad (¡un mal, por cierto, que se imputaba a los cómics y a los pulp magazines!) que perjudica también a las ilustraciones que contiene, todas ellas reproducidas en blanco y negro y con escasa nitidez. Por el contrario, la edición española es excelente: desde su espectacular portada (que capta magníficamente la esencia del contenido) hasta la caja con un tamaño sensiblemente mayor que el original, un papel de calidad y un encarte para las imágenes en papel más satinado. Esto último permite que las imágenes se reproduzcan con una calidad muy superior a la edición estadounidense; las portadas y viñetas de cómics aparecen en color y, por si fuera poco, el número de ilustraciones es mayor. Tampoco se han omitido en el libro elementos que figuran en la edición original, como las notas al final, los apéndices, la bibliografía o el útil índice onomástico y conceptual, que proporcionan a la obra un acabado impecable.

La edición española de Hajdu no solo ha de servir para que los lectores conozcan un poco más de aquella campaña anticómic que puso en jaque a la industria editorial, sino que también debería guiar futuras investigaciones en España: el tema bien lo merece, sobre todo si se trata con el rigor, la amenidad y la inteligencia de esta obra.