LAS VÍSCERAS FESTIVAS DE MIGUEL PORTO |

Alguna vez dijo el mentalista Max Maven que si algo tienen de duro las actividades más o menos artísticas es que, sea cual sea su modalidad, básicamente consisten en sacar las propias vísceras en bandeja ante un público que tiene perfecto derecho a mandar que se las lleven porque no les interesan. Ésa es la proeza que ejecuta Miguel Porto en estas cuatro impolutas páginas de grafismo casi clínico: cada una de ellas es una bandeja de quirófano sobre la que ha dispuesto pulcra y ordenadamente hígados, riñones, intestinos… ¿y es eso un corazón?

El pequeño ensayo que componen es, a decir de su autor, uno de sus trabajos más personales, y por eso, taxidermistas de almas que somos, le practicamos aquí la autopsia. No faltaban buenos motivos para entretenernos diseccionando, por ejemplo, su versión envidiablemente sólida y compacta (¡en una treintena escasa de páginas!) de Tirante el Blanco, en la que conjuga hábilmente su lenguaje personal con las exigencias del encargo alimenticio (feliz género éste que, ay, escasea en nuestro país). Sin embargo, y a pesar de unos resultados notables en la siempre delicada labor de traducción para todos los públicos del idioma arcaico de los clásicos, quizá tenemos más que aprender de las obras que ha originado él mismo: precisamente porque uno de sus rasgos más característicos como autor es la búsqueda de un lenguaje universal con que transmitir las ideas y las emociones más íntimas.

|  | |

Páginas primera y segunda. | ||

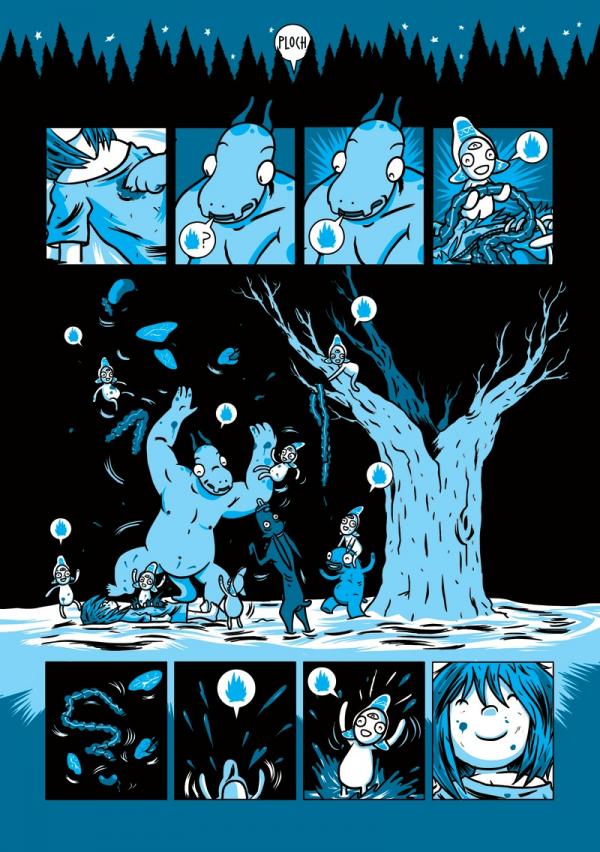

Véase la forma metódica, hasta geométrica, en que construye las páginas, como el folleto de instrucciones de seguridad que uno encontraría en un avión con rumbo al país de los sueños. Sin miedo a reiterar imágenes y encuadres, se vale de ellas para marcar el ritmo y sacar el máximo partido a su valor simbólico: la historia cuenta con un resumen incorporado en la sucesión de viñetas superiores de cada página. Porto lleva la estilización de su dibujo, que tal vez deba tanto a Burns como a Chaland, hasta el punto necesario para hacerlo congruente con los iconos que llenan los bocadillos. En ese sentido, si le hemos de buscar parentesco con algún dibujante español de la generación anterior, tal vez no esté tan alejado de un autor como Fritz: ambos se empeñan en comunicar, a la mayor escala posible, un mundo muy personal valiéndose de la carga simbólica de las imágenes para prescindir del apoyo de la palabra .

El marco de las cuatro páginas, como ya se ha visto, es el mismo: abajo, la sábana impasible de nieve; arriba, las copas de los árboles del bosque (¡tan tentador para el regodeo freudiano!), recortadas contra el cielo de la noche, y surgiendo de su centro, un haz de claridad: sea la expresión taquigráfica del sueño o la sorpresa, un ánima huidiza o una peculiar onomatopeya, la única concatenación de letras de todo el tebeo.

Otro elemento constante, nuclear en la composición de las cuatro páginas, es el árbol pelado (otra pieza, además, para la colección del psicoanalista amateur) que ejerce como testigo del desarrollo de los acontecimientos; ni siquiera al final parece contagiarse del alborozo generalizado haciendo ondear el intestino que adorna sus ramas a modo de guirnalda. Pero todo gravita en torno a él: en su vano intento de huida, las piernas hundidas en la nieve hasta las rodillas, el personaje protagonista no logra alejarse más que unos pocos pasos (para más inri de derecha a izquierda, en dirección contraria al sentido de la lectura, como hacen los moribundos y los que intentan luchar contra el destino).

|  | |

Páginas tercera y cuarta. | ||

Y es que el impacto emocional del tebeo descansa sobre esa impasibilidad, vestida con los tonos de azul helado de una noche de nieve. Cuando las criaturas benignas y sonrientes abren la cavidad torácica de su ¿víctima?, lo que brota no son órganos vitales sino pictogramas que podrían ocupar su lugar dentro de cualquier bocadillo. En realidad, ese surtidor de vísceras no solo es el discurso más elocuente del personaje en cuestión, sino una partitura festiva que todos cantan a coro. Un manojo de símbolos lanzados al aire. Símbolos, igual que las palabras, aun en su yuxtaposición poética más emotiva. Símbolos, igual que el dibujo hiperrealista que pretende capturar en una vertiginosa profusión de detalle la complejidad inabarcable de su modelo.

Ahí está el camino que lleva, tal vez, al lenguaje universal que Miguel Porto va despejando tebeo tras tebeo. El de las señales de tráfico y los emoticones de internet, el de los libros de pictogramas y los carteles que prohíben sacar fotos dentro de una catedral. Un lenguaje frío, distante, que sacrifica los matices emocionales en pro de la inteligibilidad. Tan accesible que a primera vista puede aparentar decir muy poco. Pero en realidad dice tanto como la señal de peligro que indica que la casa en la que nos criamos está en ruina y jamás podremos volver a atravesar su puerta.